2025年9月10日下午,由VR陀螺与CIOE中国光博会联合主办的「AI · 光启新元|第六届中国AR技术应用高峰论坛」在深圳国际会展中心(宝安新馆)圆满落幕。

本届AI+AR技术应用高峰论坛以“AI · 光启新元”为主题,共探智能眼镜产业生态构建与协同发展路径,论坛特邀多位行业专家、企业代表、媒体人,聚集AR产业链展会一线,讨论市场行情、展望AR潜力,共同助力产业的升级与发展。演讲内容干货满满,现场气氛火爆。

其中,广纳四维 CTO 史瑞为与会来宾奉上了《碳化硅(SIC)衍射光波导在信息提示类智能眼镜中的应用》的主题演讲。

以下为演讲实录(内容略有删减调整):

各位朋友们,各位听众,大家下午好,我是史瑞,来自广纳四维,今天非常荣幸有这个机会跟大家分享广纳四维最新的研发成果,我的报告题目是《碳化硅衍射光波导在信息提示类智能眼镜中的应用》。发展至今,人工智能已然经历了漫长的发展历程,最早于1959年就已有学者提出机器学习的概念,经过长达六十余年的发展,直到2022年ChatGPT 的出现,人类正式进入了基于大模型的通用人工智能时代。

近年来,人工智能的发展非常迅速,到2025年,已呈现出百花齐放的局势,大模型不断涌现,今年Chatgpt发布了5.0,DeepSeek也于日前发布了V3.1,足以看出,人类已迈入人工智能时代,每个人的生活都和人工智能息息相关。

人工智能基于软件形态构建,因此它和人类的交互必然需要硬件以承载,目前运用较为广泛的是的智能手机,还有如智能音箱、自动驾驶汽车等等。未来,人形机器人以及智能眼镜,将会是人类和人工智能交互的优良载体,而智能眼镜作为一个单品,它有望成为出货量最大的人工智能硬件载体。

当我们佩戴智能眼镜,可通过语音和人工智能产生交互,以Oculus Meta为例,佩戴后可呼叫Meta的人工智能进行拍摄,还兼具语音交互功能。但语音交互效率相对较低,因此我们需要增加显示功能,佩戴搭载显示功能的智能眼镜后,我们就可与人工智能实现以文字为基础的更高效率的交互。

图中是去年Even Realities发布的G1 ,这是一个小屏幕显示,是单绿色的显示。显然,我们对色彩的追求不光止步于单绿色,我们还希望它可以实现全彩色,例如今年雷鸟发布的X3 Pro就实现了小屏幕的彩色显示。但小屏幕的显示信息是有限的,由此我们进一步把这个小屏幕的显示定义为信息提示类的智能眼镜。

总结而言,智能眼镜已经由无屏幕过渡至单绿色显示小屏幕,并进一步向全彩小屏幕演进。随着时代发展,我们也认知到信息提示类的眼镜逐步地会演化为小屏幕全彩色的显示形式。

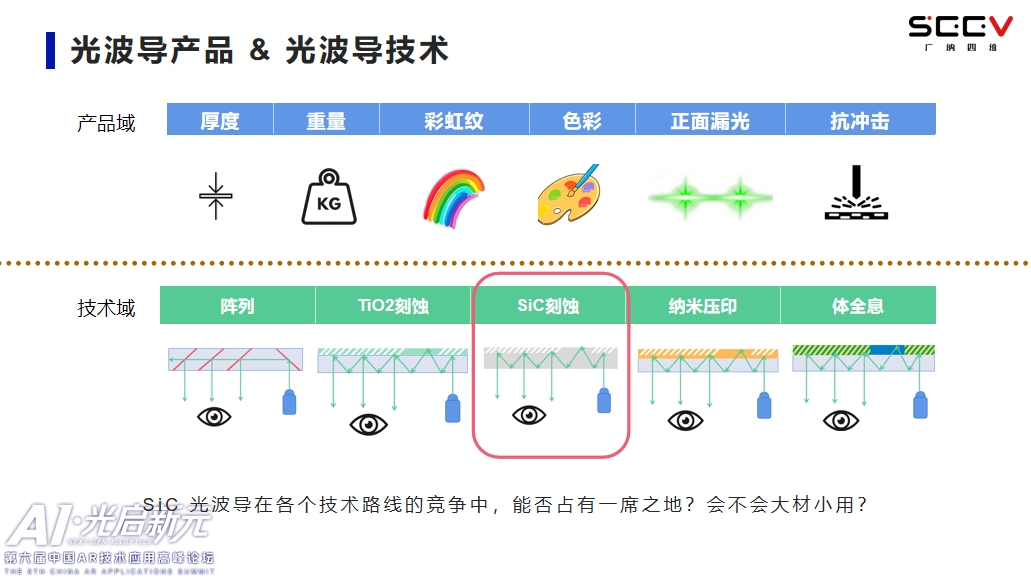

要想实现小屏幕全彩色显示,高质量的衍射光波导是前提。光波导既要满足实用性,即智能眼镜像普通眼镜一般无负担,又要兼备优质的显示效果。这里我使用一个六边形的参数来描述衍射光波导,主要有厚度,越薄越好;重量,越轻越好;彩虹纹,不能出现会影响视觉的彩虹纹;色彩显示越纯正越好,杜绝正面漏光等问题;最重要的是安全性,需要满足美国FDA的漏球标准。

通过上述六个参数可描述信息提示类眼镜所需要的衍射光波导,问题也随之而来,我们如今有哪些技术路线可以将技术转变为业内通用的产品方案?目前,我们有五条技术路线。一是阵列光波导,将光机投出来的光通过微棱镜的反射,再通过半反半透膜,衍射进入人的眼睛,实现信息提示类的显示。二是基于氧化钛的刻蚀,在玻璃机缘上镀一层氧化钛膜,通过刻蚀的方法,在其中加工光栅,形成衍射光波导。三是基于碳化硅刻蚀的衍射光波导,该方案没有玻璃晶圆,它直接使用碳化硅晶圆,光栅的结构也涵盖在碳化硅的晶圆里,同样通过刻蚀的方法实现。四是目前比较成熟的纳米压印技术路线。在玻璃镜缘上涂一层纳米压印胶,依托纳米压印的方式把光栅结构镌刻在纳米压印胶中。五是体全息,与此前类似,同样的在玻璃镜缘上涂一层体全息的曝光胶,通过体全息的曝光把光栅做到体全息胶里。

在这五种技术路线的竞争中,碳化硅是否可以有一席之地?众所周知,碳化硅成本较高,所以它会不会在这类型的产品上显得“大材小用”?要回答上述问题,我们需要从六大指标来逐个深入分析。首先在厚度方面,阵列光波导越厚,微棱镜数量也会越多,考虑到良率以及其对MTF的影响,一般的厚度会做到 0.6 ~ 0.8 毫米。这里简单做一个对比。刻蚀还有纳米压印也是光波导,由于它的折射率相对较高,RGB三色可实现内传播,因此厚度相对较小,目前比较主流的厚度是0.5 毫米。体全息由于折射率相对较低,只能用到1.7的折射率,若要实现信息提示类眼镜,通常需要双片全彩,因此厚度相对较厚。因此从厚度方面分析,碳化硅衍射光波导具备相对优势。

接下来重量,把厚度乘以密度再乘以它的面积即是重量。假设面积固定,在控制变量下,决定厚度的关键是材料密度。阵列光波导用的材料是普通玻璃,比如1.5的玻璃,密度是2.5克每立方厘米,氧化钛和纳米压印会用到高折射率的玻璃,相对来说密度较大,因为低密度的高折射率玻璃目前还未成熟。体全息会用到 1.7 折射率的玻璃,密度是3.0。而碳化硅的密度是3.2 克每立方厘米,通过计算,我们可看到碳化硅衍射光波导在重量方面也具备优势,一个镜片大概是3克左右。

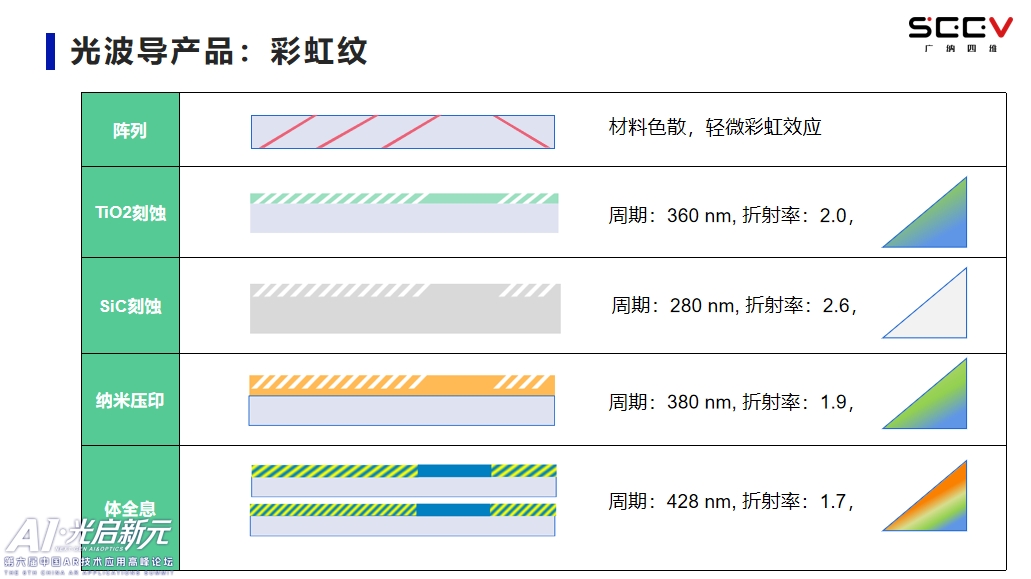

三是彩虹纹。彩虹纹效应在正列光波导和衍射光波导两者中的产生缘由略有不同。正列光波导的彩虹纹是由于材料色散以及镀膜中半反半透膜出现色散所产生的,因此彩虹纹比较轻微,其他衍射光波导是通过光栅的衍射产生彩虹纹,从原理论述,光栅的周期越小,彩虹纹就会越弱,周期的大小又取决于折射率,因此折射率直接决定了彩虹纹。碳化硅的折射率相对而言非常高,可以达到2.6,而氧化钛通常使用2.0的玻璃,纳米压印目前比较成熟的是1.9。从彩虹纹角度来看,使用碳化硅之后,在视野内是看不到彩虹纹的,但若采用氧化钛刻蚀或者纳米压印,在视野内某些角度会看到一个蓝色或者蓝绿色的彩虹,体全息由于折射率更小,所以周期会更大,因此彩虹纹效果会更明显。这是碳化硅非常显著的优势,在这类产品里,采用碳化硅是完全可实现视野中的零彩虹纹。

接下来是色彩,色彩参数相对比较复杂,需要针对具体的产品进行定量分析,此处仅从原理侧进行定性分析。阵列光波导的RGB通过同样的步长传播,色彩还原度较高,色散比较低,唯一的色散来自于材料色散以及镀膜膜层对RGB透过率与反射率的差异。而氧化钛刻蚀还有纳米压印,都是RGB 在同一片里传播,两者的不同就是折射率不同导致的市场角差异。

足以看出,视场角步长对于色彩显示尤为重要。碳化硅步长更加接近,这表明它会有更好的色彩均匀性,因此RGB拼合的时候,其色彩相对会比氧化钛还有纳米压印质量更高。当然,从此角度,体全息是两片,它的RGB步长可以相对设计的更近一点,所以它色彩也会更好。

第五个指标,正面漏光也是非常核心的指标。在正列光波导,由于它采用半反半透反射的技术原理,正面漏光非常小,可以做到大概1%。而采用衍射原理,若不考虑良率和成本,都把所有的光栅形态都做成倾斜光栅,可减少漏光,最终可以达到10%的正面漏光效果。

最后一个指标是抗冲击,尤其是当产品要在美国售卖时,需通过FDA的标准。FDA标准是用 16克的小球往下方冲击玻璃,测量出在多高的高度落球不能穿透镜片。综合思考,我们要在波导上加一个高强度保护片,这样就可提高落球高度。

针对落球强度,碳化硅具备独特的优势。碳化硅折射率相对较高,因此其可通过在里面填充低折射率的材料,例如OCA或者OCR材料,以全贴合的形式极大增强抗冲击力。底层的原理还是因为其有着更高的折射率,可配合低折射率材料做全贴合。对比之下,其他的技术路线如若要实现全贴合,难度会更高,在折射率相对较低的签下,要找到更低的折射率来做匹配,目前而言要实现较为困难。因此在抗冲击方面,碳化硅可通过全贴合来更轻易的解决此问题。

以上就是产品参数的指标,最后从产业化角度,还是要回到成本侧。每年若要生产100万副眼镜,大概成本是多少?我们做了一个大致的估算,就碳化硅的成本大概要比其他的材料贵三倍。原因是碳化硅材料本身就价格高昂,光刻和刻蚀也相对较贵。

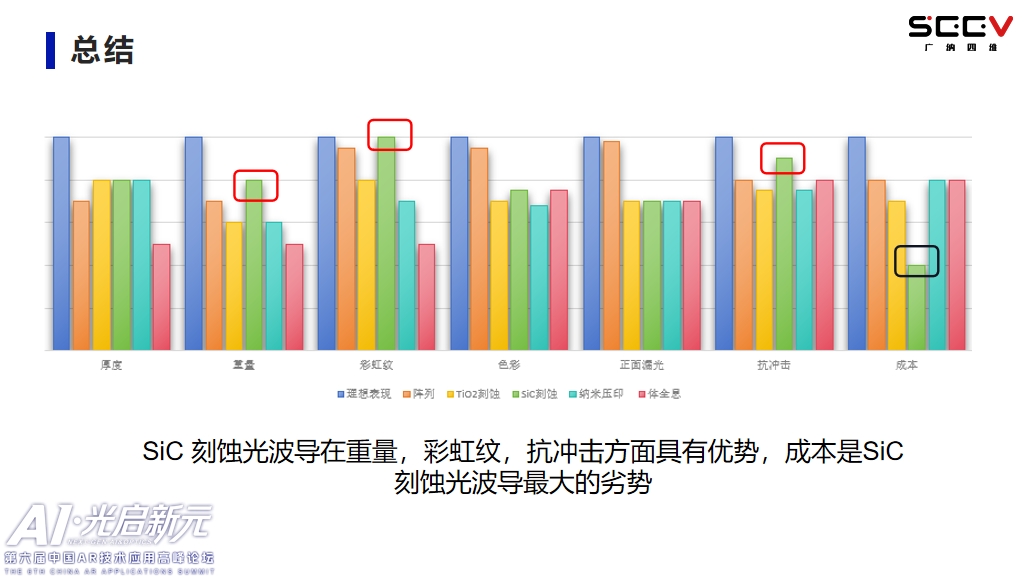

综上所述,通过六大指标的矩阵判断以及成本考量,我们可判断出碳化硅衍射光波导在重量、彩虹纹以及抗冲击方面具备显著优势,但成本端而言,碳化硅成本优势最小。基于以上,得出的结论是,碳化硅光波导或是高端眼镜的首选。

以上是我报告的全部内容,谢谢大家。

投稿/爆料:tougao@youxituoluo.com

稿件/商务合作: 六六(微信 13138755620)

加入行业交流群:六六(微信 13138755620)

元宇宙数字产业服务平台

下载「陀螺科技」APP,获取前沿深度元宇宙讯息

.webp)